演劇というと富裕層の娯楽というイメージがあります。しかしこの娯楽は様々な人に向けられたものであり、決して富裕層の人たちだけが楽しむものというわけではありません。それが主に大衆演劇と呼ばれるものですが、具体的にはどんなものなのかということを知らないという人も多いでしょう。実際に大衆演劇とはどんなものなのか、どんな歴史があってどんな作品があるのかなどを知ることは、演劇そのものの素晴らしさを知ることにもつながります。

そもそも大衆演劇とはなんなのか

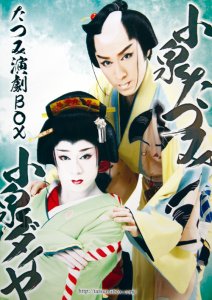

写真:株式会社ライブジャパン

大衆演劇というのは、日本における演劇ジャンルの1つです。庶民的な演劇のことを指し、一般大衆を観客にすることからこの名称となりました。

ではなぜ演劇そのものが富裕層を対象にしているものと考えられているのかということですが、それは歌舞伎やオペラなど演劇とは少し違うけれど特定の会場で開催され、それを見るのには高い料金がかかるためそのイメージと一緒になってしまっているからです。

写真:YouTube

写真:nntt.jac.go.jp

そのため庶民たちにとってはこうした娯楽を楽しむためには旅をしながら各地をまわるような劇団員の芸などを見るのが一般的でした。

写真:kiokuno1010.blog31.fc2.com

しかし演劇にも様々な種類があり、富裕層ではなく一般庶民たちが楽しむことができるようなものもたくさんあるのだということで大衆演劇というものが広まっていったのです。

大衆演劇は数名から数十名という少人数で形成された劇団で活動しています。

写真:劇団芸優座

その中でも主催者となるのが座長と呼ばれるポジションの人で、その人を中心に劇団は動いていると言っても過言ではありません。舞台は芝居、ショーの二部~三部程度で構成され演じられることがほとんどです。

芝居は人情劇や剣劇が演じられるのですが、日本ならではの時代劇が多い傾向にあります。

写真:chomoku

写真:Twitter

写真:3continents.com

そしてショーは演歌などの歌謡ショーだけではなく、

写真:UNIVERSAL MUSIC JAPAN/em>

写真:Veltra

写真:チケットぴあ

まるでミュージカルのように歌って踊るというようなものもあります。

大衆演劇の歴史と現在

写真:ウィキペディア

演劇団は江戸時代から存在していました。

現在とは違い旅をしながら訪れた地で講演を行うというのが一般的なスタイルだったのですが、数ある演劇団の中でも

中村座

写真:edo-g.com

市村座

写真:fineartamerica.com

河原崎座

写真:Pinterest

のみが常設の芝居小屋を持つことができました。この3つを大芝居と呼び、それ以外を小芝居と呼んで区別が生じていました。

力を持った大芝居の3座は、幕府の監視や保護があり伝統と格式を追求し続けて力をつけていきました。それに対し小芝居は伝統や格式よりもショーとして人々を楽しませることを重視していったため庶民に娯楽を提供することを目的とする演劇団となっていったのです。

時代は明治に入り、日本が開国を行ったことによって様々な文化が変化を見せました。

写真:ライブドアブログ

演劇もその一部となり、演劇改良運動が起こったのです。

そして大芝居は国劇と認められ、さらなる進化を遂げて今日の歌舞伎につながっています。

写真:jecto.co.jp

大きな線引きをされた小芝居は歌舞伎に対抗して新たな芝居をということで新派劇・新劇という大きな演劇運動を起こしました。

写真:ヤフオク!

写真:絵葉書資料館

澤田正二郎の「新国劇」は大衆演劇の起源の1つともされ、1919年には剣劇が確立しました。

写真:pocketbooks-japan.com

写真:Twitter

今まで築き上げてきた小芝居の形式も踏まえつつ殺陣を用いた時代劇も行われ、小芝居側も様々な変化を見せたのです。

写真:産経ニュース

その後も多くの舞台が行われ、1930年頃には大衆演劇という呼ばれ方をするようになりました。

まとめ

写真:E-TALENTBANK

身分の違いによって娯楽の内容も違っていたというのは日本だけではなく海外でも同じです。そんな区別に悩まされていたのはお客さん側だけではなく娯楽を実施する側にもあったのです。そんな中でも大きな力に屈することなく進化を遂げてきたということは、それだけ人々から求められた存在であり、守っていきたいと思った劇団員たちの情熱があったからこそです。伝統を重んじることは大切ですが、人々が何を求めているのかを追求し続けたからこそ今の娯楽はあるのです。point 217 | 1