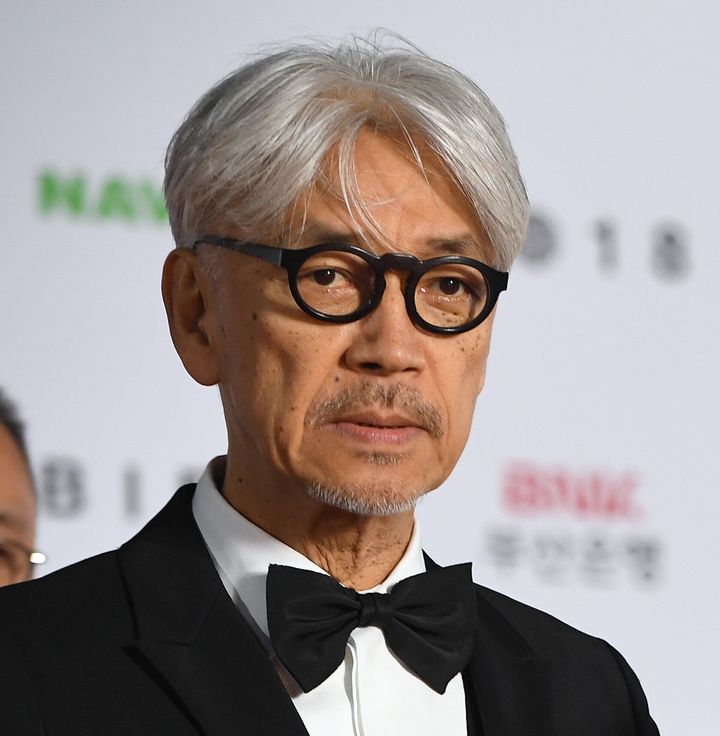

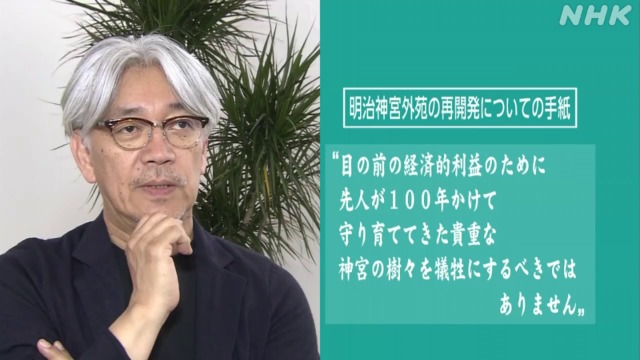

がんの闘病生活を続けてきた坂本龍一さんは、月刊雑誌で『ぼくはあと何回、満月を見るだろう』と題する自伝を連載しており、連載を担当し、親交を続けてきた編集者の鈴木正文さんが坂本さんの最後の様子について話したのでした。

連載には、坂本さんが「何もしなければ余命半年です」と医師に告げられたことや、息子に教わり、ふだんは聞くことがなかったアメリカのカントリーの曲に思いがけず心を動かされ、涙を流したことなどがつづられています。鈴木さんは、やりとりの中で、坂本さんが、音楽だけでなく社会に対するメッセージを発し続けていたことに感銘を受けたと振り返ったのでした。

先月8日、最後に会った日には、坂本さんは日本文学の本を何冊か手元に持って、その中に大正初期の変わりゆく東京の姿を描いた『日和下駄』という作品の初版本があったとのこと。

鈴木さんは「『日和下駄』は、自動車道路ができたり、開発で地形が変わったりして様変わりしていく東京を荷風が散歩するという話ですが、坂本さんは、現代の東京が、オリンピックなどを契機に変わっていくのを荷風が嘆いたのと同じように感じていたのだと思います」と話しました。

また、坂本さんが日本社会に与えた影響力について「外国の人が日本人ってどんな人といったときに『坂本さん』の名前が必ず出ます。もし彼がいなかったら日本の現代文化に関するイメージはずいぶん違ったのではないかと思います。日本の現代文化のステータスを上げた人で、そういう人はもういないので、彼の存在は大きかったです」と鈴木さんは語りました。

そして「坂本さんは何かになろうとか、偉大なものになろうとか、そういうことを思ったことはなかったと思います。自分の死期が近くなってからの生き方、死に方に悔いはないと話していました。歩んできた道の途中で倒れたわけですが、そこから先は彼に続く人がまた歩いていくのだと思います」と語ったのでした。

[著作権者VONVON /無断コピー、無断転載および再配布禁止(違反時の法的措置)]